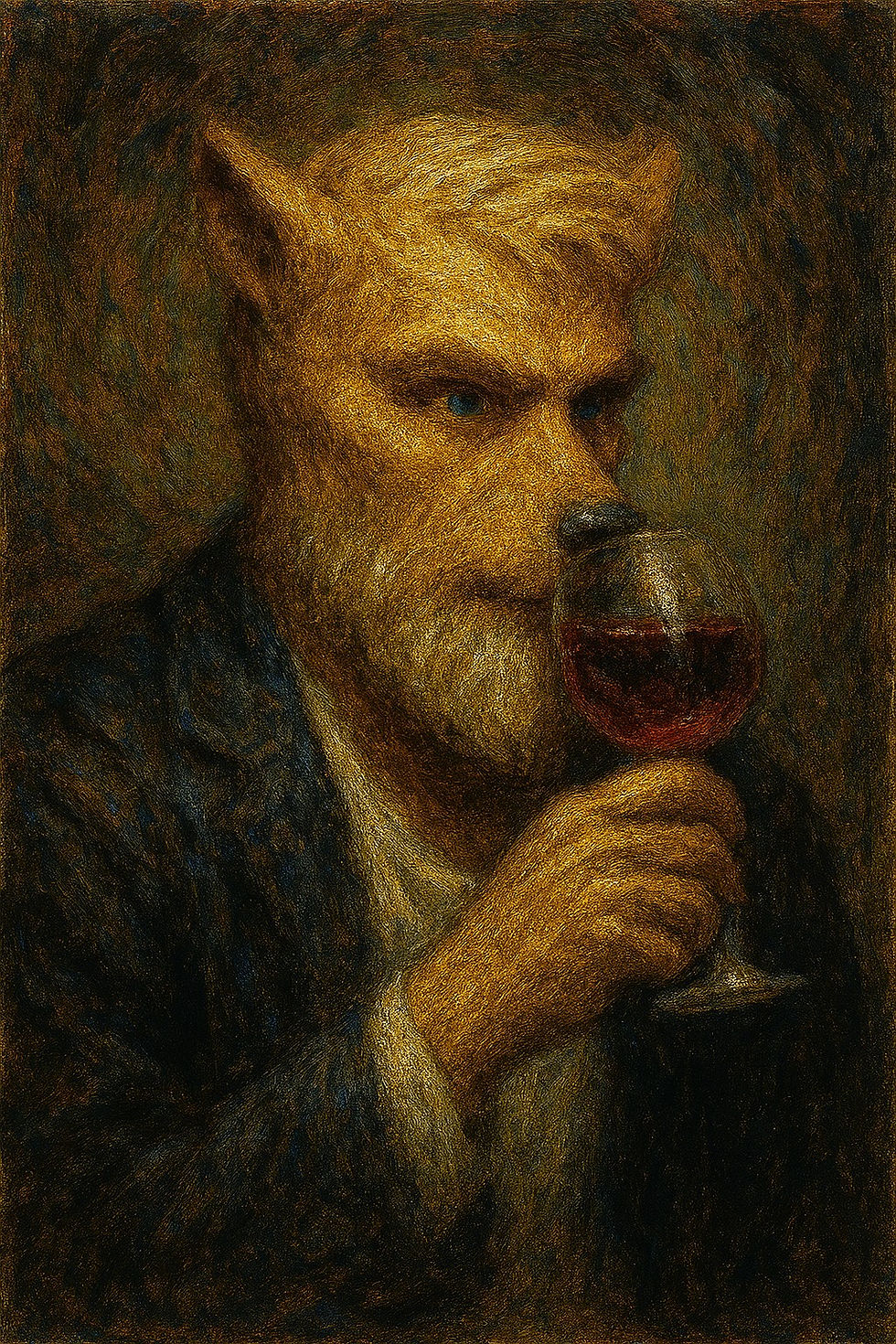

Tabubruch: die Grenzüberschreitung

- Martin Döhring

- 14. Okt. 2025

- 2 Min. Lesezeit

Martin, der Wolf, entdeckt ein altes Manuskript, das eine unglaubliche These aufstellt: Nicht nur Jesus, sondern auch Sokrates waren literarische Konstrukte – geschaffen, um eine Revolution zu legitimieren und Macht neu zu verteilen.

1. Exposition – Das Pergament und die Entdeckung

Martin Döhring, alias „der Wolf“, analysiert das Pergament, das er in einer römischen Katakombe fand. Es stammt angeblich von einem „Sophistenzirkel“, der im alten Athen wirkte. Darin: eine Behauptung, dass Sokrates nie existiert habe.

Sissy, seine Frau, bemerkt ironisch:

„Also hat der klügste Mann Griechenlands nie gelebt – und die Dummheit der Menschen war die einzige Wahrheit?“

2. Die Idee der Täuschung

Martin analysiert die Struktur der platonischen Dialoge und erkennt Muster, die einer literarischen Werkstatt ähneln – Stilbrüche, widersprüchliche Charakterzüge, Wiederholungen – alles Zeichen für kollektive Autorenschaft. Er schließt:

„Sokrates war das Pseudonym einer ganzen Bewegung. Der erste 'Markenphilosoph'.“

3. Die Sophisten als Revolutionäre

Die Sophisten wollten mit der Erfindung des „Sokrates“ eine Revolution anzetteln – nicht mit Waffen, sondern mit Worten. Ihr Ziel: die Priester zu entmachten, die den Tempelstaat Athen kontrollierten. Sie erfanden also eine Gestalt, die scheinbar göttlich inspiriert, aber zugleich rational war – ein Mensch, der „weiß, dass er nichts weiß“. Ein intellektueller Trojaner gegen religiöse Macht.

4. Spiegelung im alten Rom

Später, so die These des Pergaments, erkannten die römischen Gelehrten diesen Trick. Sie verstanden: Die Idee eines „gerechten, unschuldigen Märtyrers“ hat unglaubliche soziale Macht. Also kopierten sie die Struktur:

der weise Lehrer → Jesus

der Dialog mit Schülern → Evangelien

der Prozess und Tod → Golgatha statt Athen

die Wiederauferstehung → Apotheose der Philosophie zur Religion

5. Der Wolf und das Tabu

Martin erkennt, dass diese Hypothese – sollte sie je publik werden – die Grundfesten von Theologie und Geschichtsschreibung erschüttern würde. Er sagt zu Sissy:

„Wenn Sokrates der Jesus der Griechen war – und Jesus der Sokrates der Römer –, dann ist der Mensch das eigentliche Gleichnis. Wir glauben immer an uns selbst – nur in anderer Gestalt.“

6. Finale Szene

Martin und Sissy verlassen die vatikanischen Archive in der Morgendämmerung. In ihrer Tasche liegt die Abschrift eines Textes, der „Codex Anamnesis“ genannt wird. Darin ein Satz, der wie ein Spiegel wirkt:

„Der Häßlichste war der Wahrste, weil er der Spiegel war. Doch das Bild, das man fürchtet, nennt man Gott.“

EIN WOLF FÜR ALLE FÄLLE – Episode: „Die Anti-Bibel“

Szene 1 – Das Schloss im Sturm

Draußen tobt ein Gewitter. Regen prasselt an die alten Fenster. Im Kamin lodert ein unruhiges Feuer.

SISSY(zieht sich eine Decke über die Schultern) So ein Wetter. Kein Netz, kein Strom – nur Wind und Donner.

MARTIN DER WOLF (gelangweilt, schnüffelt am Buchrücken einer Bibel) Seltsam. Je älter ich werde, desto mehr riecht dieses Buch nach Angst.

SISSY Nach Angst?

MARTIN Ja. Nach dem Versuch, das Leben zu zähmen, indem man’s in Vorschriften verwandelt.

SISSY Dann schreib doch eine neue Bibel. Eine für die Lebenden.

MARTIN(grinst) Eine Anti-Bibel also. Nicht „Du sollst nicht“, sondern „Du darfst, wenn du weißt, warum.“

Szene 2 – Der Gedanke…