KI gestützte Bioinformatik

- Martin Döhring

- 14. Sept. 2025

- 4 Min. Lesezeit

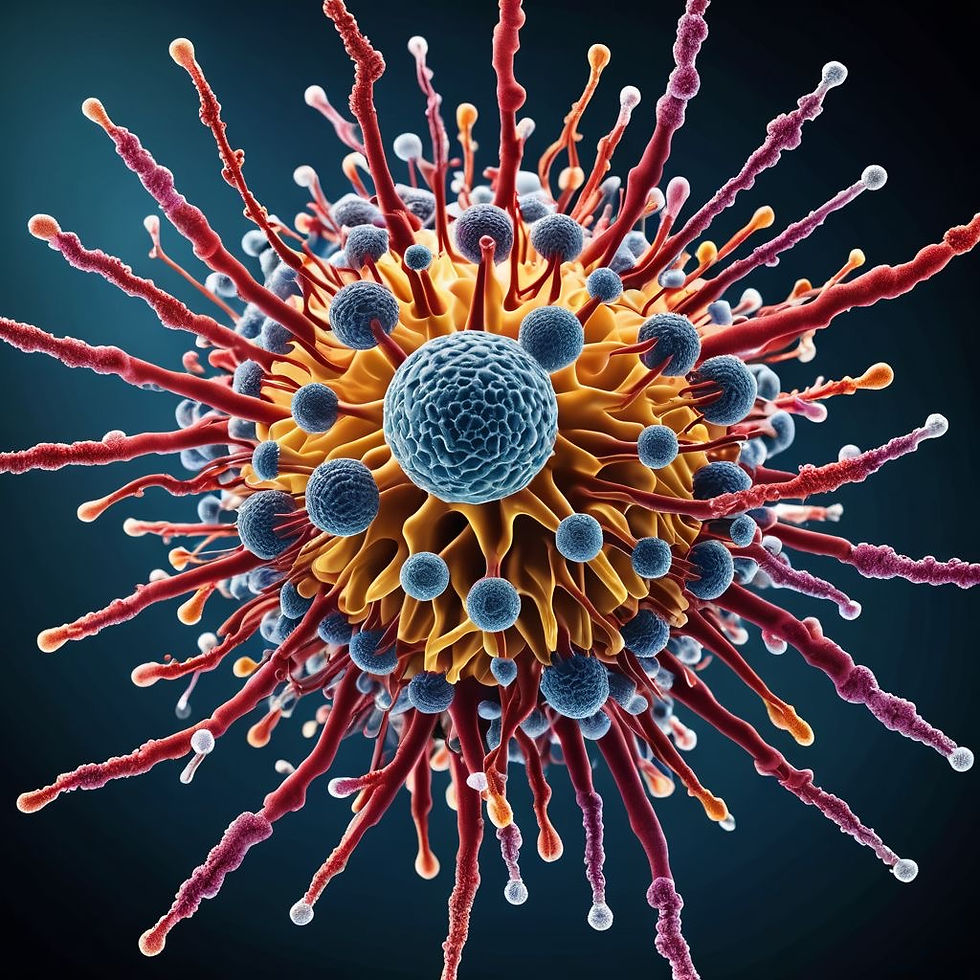

Die Identifizierung von Neoantigen-Epitopen mit Hilfe von KI ist ein hochspannendes und schnellebiges Feld, das die personalisierte Krebstherapie revolutioniert. Hier ist eine detaillierte, aber verständliche Erklärung.

Grundlagen: Was sind Neoantigene und Epitope?

Bevor wir zur KI kommen, klären wir die Grundbegriffe:

· Neoantigene: Das sind komplett neue ("neo") Proteinfragmente (Antigene), die auf der Oberfläche von Krebszellen präsentiert werden. Sie entstehen durch spezifische Mutationen in der DNA der Tumorzelle. Da sie komplett neu und einzigartig für den Tumor (und oft sogar für den einzelnen Patienten) sind, erkennt das Immunsystem sie als "fremd" und kann eine gezielte Immunantwort dagegen starten, ohne gesunde Zellen anzugreifen.

· Epitope: Ein Epitop ist der exakte Teil eines Antigens, der von einem Immunzell-Rezeptor (z.B. auf einer T-Zelle) erkannt und gebunden wird. Bei Neoantigenen suchen wir also nach dem spezifischen, mutierten Peptidstück (oft 8-11 Aminosäuren lang), das der "Schlüssel" für die Aktivierung der T-Zellen ist.

Das Problem: Die manuelle Identifizierung dieser Epitope aus der ungeheuren Menge an patientenspezifischen Mutationsdaten ist extrem langsam, teuer und aufwändig.

Die Rolle der KI (Künstlichen Intelligenz)

KI, insbesondere maschinelles Lernen (ML) und tiefe neuronale Netze (Deep Learning), beschleunigt und verbessert diesen Prozess erheblich. Man kann sich das vorstellen wie eine extrem leistungsstarke Suchmaschine, die trainiert wurde, die relevantesten Nadel im Heuhaufen zu finden.

Die KI durchläuft dabei mehrere aufeinander aufbauende Schritte, die den natürlichen Prozess der Antigenpräsentation im Körper nachahmen:

```mermaid

flowchart TD

A[Patienten-Tumor- &<br>Blutprobe] --> B[Sequenzierung &<br>Whole Exome/Transcriptome]

B --> C[Schritt 1:<br>Mutationsidentifikation]

subgraph KI[KI-gestützte Filterung & Priorisierung]

direction TB

C --> D[Schritt 2:<br>MHC-Bindungsvorhersage]

D --> E[Schritt 3:<br>Peptid-Processing-Vorhersage]

E --> F[Schritt 4:<br>Immunogenitäts-Vorhersage]

end

F --> G[Schritt 5:<br>In vitro Validierung]

G --> H[Priorisierte Liste<br>potentieller Neoantigene]

```

Hier ist eine genauere Aufschlüsselung der in der Grafik dargestellten Schritte:

Schritt 1: Mutationsidentifikation

· Datenbeschaffung: Zuerst wird die DNA und RNA von Tumorzellen und gesunden Zellen eines Patienten sequenziert (Whole Exome/Whole Genome Sequencing und RNA-Seq).

· Bioinformatik-Pipeline: Herkömmliche Bioinformatik-Tools vergleichen die Sequenzen, um alle somatischen Mutationen (z.B. Punktmutationen, Insertionen, Deletionen) zu finden, die nur im Tumor vorkommen.

· Ausgangsmaterial: Dies liefert eine lange Liste von mutierten Proteinsequenzen (Kandidaten).

Schritt 2: Vorhersage der MHC-Bindung (Das "Andocken")

· Problem: Nicht jedes mutierte Protein wird auch tatsächlich von der Krebszelle "präsentiert". Dazu muss das Peptidstück an einen MHC-Rezeptor (beim Menschen: HLA) auf der Zelloberfläche binden. Jeder Mensch hat einen leicht unterschiedlichen Satz an MHC-Molekülen.

· Lösung durch KI: ML-Modelle (z.B. NetMHC, NetMHCpan) wurden auf riesigen Datensätzen trainiert, die zeigen, welche Peptidsequenzen an welche MHC-Typen binden. Diese Modelle sagen für jede Mutation vorher, wie stark das mutierte Peptid an die spezifischen MHC-Moleküle des Patienten bindet. Nur die Peptide mit der stärksten vorhergesagten Bindung werden weiterverfolgt. Dies ist der Schritt, bei dem KI am längsten und erfolgreichsten eingesetzt wird.

Schritt 3: Vorhersage der Prozessierung (Die "Herstellung")

· Problem: Nur weil ein Peptid binden könnte, heißt das nicht, dass es auch im Inneren der Zelle korrekt "produziert" wird. Das zelluläre Proteasom muss das mutierte Protein erst in die richtigen Fragmente zerschneiden, bevor es an den MHC binden kann.

· Lösung durch KI: Weitere ML-Modelle (z.B. NetChop, PUFFIN) sagen vorher, mit welcher Wahrscheinlichkeit das mutierte Protein an den richtigen Stellen geschnitten wird, um das gewünschte Epitop zu erzeugen. Modelle, die Schritte 2 und 3 kombinieren, werden immer häufiger.

Schritt 4: Vorhersage der Immunogenität (Die "Aktivierung")

· Problem: Das größte Rätsel: Wird das präsentierte Epitop auch tatsächlich eine Immunantwort auslösen? Das hängt davon ab, ob der Patient überhaupt T-Zellen hat, deren Rezeptoren dieses spezielle Epitop erkennen.

· Lösung durch KI: Dies ist die heilige Grailsuche und der komplexeste Schritt. Neuronale Netze werden trainiert, um die Interaktion zwischen dem Epitop-MHC-Komplex und dem T-Zell-Rezeptor (TCR) vorherzusagen. Sie analysieren riesige Mengen an TCR-Sequenzdaten und experimentell bestätigten Epitop-Immunreaktionen, um Muster zu erkennen, die auf eine hohe Immunogenität hindeuten.

Schritt 5: Priorisierung und Validierung

· Am Ende spuckt die KI-Pipeline eine priorisierte Rangliste der vielversprechendsten Neoantigen-Kandidaten aus.

· Diese Top-Kandidaten werden dann im Labor (in vitro) validiert, um zu testen, ob sie tatsächlich T-Zellen des Patienten aktivieren können. Dies ist nach wie vor ein entscheidender Schritt, da die Modelle nicht perfekt sind.

Vorteile des KI-Ansatzes

· Geschwindigkeit: Was früher Monate dauerte, kann jetzt in wenigen Tagen berechnet werden.

· Kosten: Reduziert die extrem teuren experimentellen Versuche, da man nur noch die besten Kandidaten testen muss.

· Präzision: KI kann komplexe, nicht-lineare Muster in den Daten erkennen, die für Menschen unmöglich zu erfassen sind.

· Personalisierung: Ermöglicht eine wirklich maßgeschneiderte Therapie für jeden einzelnen Patientin.

Herausforderungen und Ausblick

· Datenqualität: KI-Modelle sind nur so gut wie die Daten, mit denen sie trainiert wurden. Es braucht große, hochwertige und diverse Datensätze.

· Interpretierbarkeit: Oft sind neuronale Netze "Black Boxes". Man weiß nicht immer, warum die KI ein bestimmtes Epitop priorisiert hat.

· Immunediting: Der Tumor kann Mechanismen entwickeln, um die Präsentation von Neoantigenen zu umgehen.

Zusammenfassend: KI fungiert als hocheffizienter Filter und Vorhersage-Engine. Sie durchforstet die gewaltige Menge an genomichen Daten eines Patienten, sagt vorher, welche Mutationen potenziell immunogene Neoantigene sind, und liefert eine kurze, priorisierte Liste für die anschließende experimentelle Überprüfung. Dies ist die Grundlage für neuartige Krebsimmuntherapien wie personalisierte Krebsimpfungen und T-Zell-Therapien.

MHCnuggets ist ein bioinformatisches Werkzeug und eine Methode basierend auf einem Deep-Neural-Network (genauer: einem Long Short-Term Memory-Netzwerk, LSTM), das entwickelt wurde, um die Bindung von Peptiden an MHC-Moleküle (Major Histocompatibility Complex) der Klasse I und II vorherzusagen. Es dient vor allem der Vorhersage von Neoantigenen, die in der Krebsimmuntherapie eine Rolle spielen, da sie das Immunsystem gegen Tumorzellen aktivieren können.

Wichtige Merkmale:

Vorhersagefähigkeit: MHCnuggets kann die Bindung von Peptiden variabler Länge an häufige oder seltene MHC-Allele vorhersagen. Im Gegensatz zu vielen anderen Tools ist es skalierbar für große Datensätze (z. B. Millionen von Vergleichen in Stunden) und hat eine höhere positive Vorhersagewerte für tatsächliche Peptid-Präsentation.

Anwendung: Es wird in der Onkologie eingesetzt, um potenzielle immunogene Mutationen (z. B. in Krebsgenomen)…