Insulinstoffwechsel

- Martin Döhring

- 16. Sept. 2025

- 4 Min. Lesezeit

Übersicht über den Insulin-Stoffwechsel und verwandte Themen

Hier ist eine klare und strukturierte Übersicht. Ich basiere die Informationen auf etablierten medizinischen Kenntnissen und Quellen. Beachten Sie, dass dies allgemeine Informationen sind und keine individuelle medizinische Beratung ersetzen. Konsultieren Sie bei Bedarf einen Arzt.

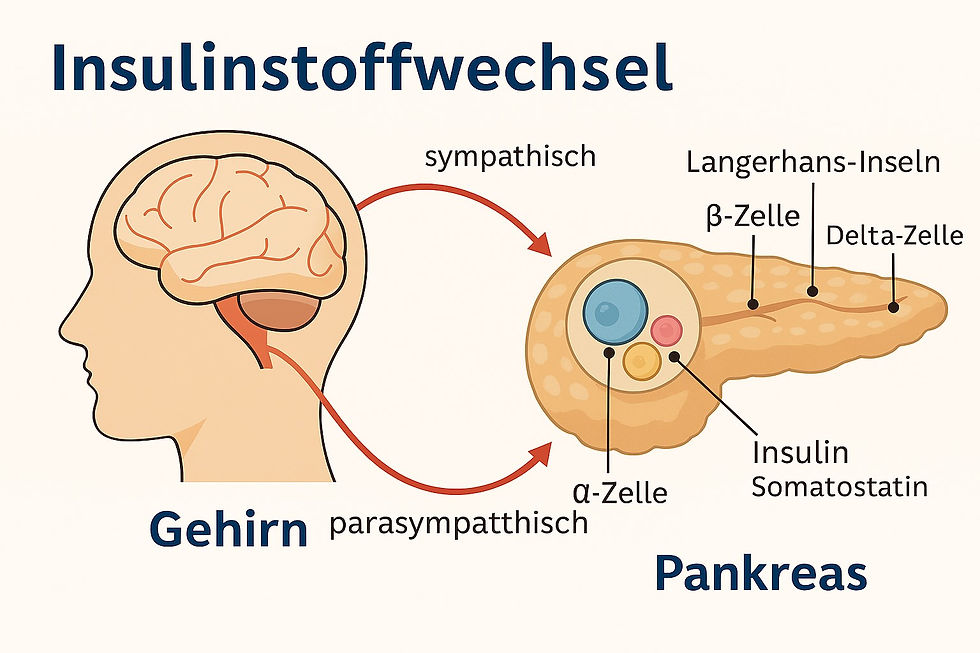

#### 1. Insulin-Stoffwechsel: Vom Kopf bis zu den Langerhans-Inseln

Der Insulin-Stoffwechsel ist ein komplexer Regelkreis, der den Blutzuckerspiegel (Glukosekonzentration im Blut) stabilisiert. Er beginnt im Gehirn und endet in der Bauchspeicheldrüse.

- Rolle des Gehirns (Kopf): Das Gehirn, insbesondere der Hypothalamus und die Hypophyse, spielt eine zentrale Rolle bei der Regulation. Neuronale Signale über das autonome Nervensystem (sympathisch und parasympathisch) beeinflussen die Hormonproduktion. Insulin wirkt auch direkt im Gehirn: Es gelangt über die Blut-Hirn-Schranke und reguliert den Appetit, den Energiehaushalt und den gesamten Stoffwechsel. Studien zeigen, dass Insulin im Gehirn den Glukosestoffwechsel in peripheren Geweben beeinflusst, z. B. durch Nasenspray-Applikation. Hohe Blutzuckerwerte werden vom Gehirn erkannt, was Signale an die Bauchspeicheldrüse sendet.

- Weg zur Bauchspeicheldrüse: Die Signale gelangen über Nervenbahnen und Hormone (z. B. Inkretine wie GLP-1 aus dem Darm) zur Bauchspeicheldrüse (Pankreas). Hier liegen die Langerhans-Inseln (Inselzellen), die etwa 1-2 % der Pankreasmasse ausmachen und endokrin wirken. Diese Inseln bestehen aus verschiedenen Zelltypen:

- Beta-Zellen (β-Zellen): Produzieren Insulin (ein Peptidhormon), das Glukose in Zellen aufnimmt, den Blutzuckerspiegel senkt und die Speicherung als Glykogen oder Fett fördert.

- Alpha-Zellen (α-Zellen): Produzieren Glukagon, das gegenteilig wirkt und den Blutzuckerspiegel erhöht.

- Delta-Zellen: Produzieren Somatostatin, das die Ausschüttung reguliert.

Der Prozess: Bei steigendem Blutzucker (z. B. nach Essen) erkennen die Beta-Zellen dies über Glukose-Rezeptoren und schütten Insulin aus. Dies fördert die Glukoseaufnahme in Muskeln, Leber und Fettgewebe. Bei sinkendem Blutzucker dominiert Glukagon. Der Stoffwechsel ist ein Regelkreis: Insulin wirkt anabol (aufbauend), Glukagon katabol (abbauend).

#### 2. Blutzucker-Grenzwerte

Blutzuckerwerte werden in mg/dl oder mmol/l gemessen. Normale Werte variieren je nach Zeitpunkt (nüchtern oder nach Essen) und Person (z. B. Alter, Diabetes-Status). Hier eine Tabelle mit Orientierungswerten basierend auf Leitlinien:

| Zustand | Nüchtern (mg/dl / mmol/l) | Nach Essen (postprandial, 2 Std. nach Mahlzeit) (mg/dl / mmol/l) | HbA1c (Langzeitwert, %) |

|---------|----------------------------|-------------------------------------------------------------------|--------------------------|

| Normal | <100 / <5,6 | <140 / <7,8 | <5,7 |

| Prädiabetes | 100-125 / 5,6-6,9 | 140-199 / 7,8-11,0 | 5,7-6,4 |

| Diabetes | ≥126 / ≥7,0 | ≥200 / ≥11,1 | ≥6,5 |

| Zielwerte bei Diabetes (individuell anpassbar) | 90-120 / 5,0-6,7 | 130-160 / 7,2-8,9 | <7,0 (oder niedriger bei guter Kontrolle) |

- Zu niedrig (Hypoglykämie): <70 mg/dl / <3,9 mmol/l – Symptome: Zittern, Schwitzen, Verwirrung.

- Zu hoch (Hyperglykämie): >180 mg/dl / >10 mmol/l – Kann zu Komplikationen führen. Bei älteren Menschen können Zielwerte höher sein, um Hypoglykämien zu vermeiden.

#### 3. Blutzuckergedächtnis

Das "Blutzuckergedächtnis" (auch metabolisches Gedächtnis oder Legacy-Effekt) beschreibt, wie frühere Blutzuckerwerte langfristige Auswirkungen auf den Körper haben. Bei Diabetes kann eine schlechte Kontrolle in den ersten Jahren bleibende Schäden verursachen, selbst wenn später gut eingestellt wird. Umgekehrt schützt eine frühe intensive Therapie (z. B. niedriger HbA1c) langfristig vor Komplikationen wie Herzinfarkt oder Gefäßschäden. Dies basiert auf epigenetischen Veränderungen und oxidativem Stress durch Hyperglykämie. Studien wie DCCT/EDIC zeigten, dass ein hoher HbA1c frühzeitig das Risiko für Folgeerkrankungen um bis zu 29 % erhöht. Es unterstreicht die Wichtigkeit einer frühen Diagnose und Therapie.

#### 4. Mögliche Schäden bei Diabetikern (Komplikationen)

Langfristig hohe Blutzuckerwerte schädigen Gefäße, Nerven und Organe. Komplikationen treten häufiger bei unkontrolliertem Diabetes auf und können akut oder chronisch sein. Wichtige Beispiele:

- Mikrovaskulär (kleine Gefäße):

- Diabetische Retinopathie (Augenschäden, kann zu Blindheit führen).

- Diabetische Nephropathie (Nierenschäden, bis Nierenversagen).

- Diabetische Neuropathie (Nervenschäden: Taubheit, Schmerzen, vor allem an Füßen und Händen).

- Makrovaskulär (große Gefäße):

- Herz-Kreislauf-Erkrankungen (Herzinfarkt, Schlaganfall, Kardiomyopathie).

- Periphere Arterienkrankheit (z. B. Raucherbein).

- Andere: Diabetisches Fußsyndrom (Wunden, Amputationen), Gastroparese (Magenlähmung), Infektanfälligkeit, Gewichtsverlust, Sehstörungen. Risikofaktoren: Dauer der Erkrankung, Rauchen, Bluthochdruck. Frühe Kontrolle reduziert das Risiko um bis zu 50 %.

#### 5. Substitution mit Medikamenten und Altinsulin

Bei Diabetes Typ 1 ist Insulinersatz essenziell; bei Typ 2 beginnt man oft mit oralen Medikamenten und wechselt bei Bedarf zu Insulin. "Altinsulin" bezieht sich wahrscheinlich auf ältere Insulinformen wie tierisches Insulin (aus Schwein/Rind), das früher verwendet wurde, im Gegensatz zu modernem Humaninsulin (gentechnisch hergestellt) oder Insulin-Analoga (modifiziert für bessere Wirkung).

- Orale Medikamente (Substitution ohne Insulin):

- Metformin: Senkt Glukoseproduktion in der Leber, erste Wahl bei Typ 2.

- Sulfonylharnstoffe: Fördern Insulinfreisetzung.

- DPP-4-Inhibitoren/SGLT2-Inhibitoren: Verbessern Glukoseausscheidung oder -regulation.

- GLP-1-Agonisten (injizierbar): Mimiken Darmhormone, fördern Sättigung und Insulinfreisetzung.

- Insulin-Substitution:

- Altinsulin (tierisches Insulin): Früher Standard (z. B. aus Tieren), heute selten wegen Allergierisiken und ungenauer Wirkung. Ersetzt durch Humaninsulin.

- Humaninsulin: Natürliches menschliches Insulin, kurz- oder langwirksam.

- Insulin-Analoga: Moderne Varianten, z. B. schnellwirksam (Lispro, Aspart) für Mahlzeiten oder langwirksam (Glargin, Detemir) als Basalinsulin. Bieten bessere Kontrolle mit weniger Hypoglykämien.

- Applikation: Spritzen, Pens, Pumpen oder inhaliert (z. B. Afrezza).

Therapie wird individuell angepasst, oft kombiniert mit Lebensstiländerungen (Ernährung, Sport).

Kommentare